190708

계룡장학재단의 도시건축여행을 통해

다락스페이스에서 들었던

정재승교수님의 강연이다.

'행복의 공간' '뇌에게 행복의 공간을 묻다'

행복, 공간, 마음 이 세 가지에 관심이 있는 나로서 정말 흥미로웠던 강연이다.

정재승교수님

뇌를 연구하는 물리학자 _ 정재승 교수님

물리학 분야 안에서 '뇌'를 모델링하고, 사람들이 의사결정을 할 때 뇌에서 어떤 일이 벌어지는지를 연구하신다.

연구 분야는 의사결정의 신경과학, 정신질환 모델링, Brain-Robot Interface 등이며,

복잡계과학, 비선형 동역학, 의사결정 뇌인지과학 분야의 전문가이다.

*신경건축학을 연구하시게 된 계기 _

뇌과학 관련 연구를 위해 functional mri로 뇌 활동을 모니터링하는 lab에 갔는데,

답답한 기계 안에 누워서 측정하다보니 사람들이 평소의 의사결정과 다른 결정을 하게 되더라.

그래서 공간이 그 안에 있는 사람의 뇌에 어떤 영향을 미치는가에 관심을 갖게 되었다.

그리고 10년쯤 전부터 그것을 neuroarchitecture라는 이름으로 연구하기 시작했다.

출처 : 브런치 "뉴로 마케팅의 시작" https://brunch.co.kr/@dongha-sohn/13

신경건축학

*'도시 건축물들이 그 안에서 생활하는 사람의 인지, 사고 행동에 어떤 영향을 미치는가'를 연구하는 것이

'신경건축학'이다. 그리고 그것을 기반으로 건축물과 도시를 설계되도록 하는 것이 신경건축학의 과제이다.

이것은 사실 당연한 것이다. 건축물은 그 안의 사람을 위한 것이니까.

그러나 건축학과에서 이러한 수업을 가르치는가?

그렇지 않다.

물리적 mass를 다루는 연구는 하지만, 정작 그 안의 사람들이 그 공간을 어떻게 인지하는가에 대한 수업은 듣지 않는다.

이런 분야가 굉장히 중요하지만, 연구가 되지 않고 있었다.

그래서 신경과학자들이 건축가들과 함께 연구하기 시작했고, 그것이 신경건축학이다.

1/ 침대의 위치를 보자

침실을 보면, 침대는 항상 가장자리에 붙어있다.

정 가운데에 침대를 두는 사람은 잘 없다.

벽에 붙어 있어야 마음이 안정된다. 가운데에서 자면 불안해서 잠이 잘 오지 않는다.

하지만 social activity가 필요한, 여럿이 같이 식사를 해야하는 식탁은 보통 부엌의 가운데에 두곤 한다.

-우리 뇌의 아미그달라가 하는 일은?

어떤 공간에 들어가면 '여기서 가장 안전한 공간은 어디지?' 파악하고 그 곳으로 간다.

쥐를 놓으면 제일 먼저 하는 행동은 구석으로 가는 것이다.

가장자리에 있을 때 마음이 가장 편하다.

이 편도체라는 영역은, 우리 몸이 벽에 붙을 때 공포감과 불안감을 덜 느끼게 된다.

내 뒤에서 누가 나를 공격할 확률이 줄어들기 때문이다.

그러나 가운데에 있으면 약간 긴장하게 되면서, 대화도 활기를 띠게 된다.

2 / 밀실과 광장

모르는 사람과 엘리베이터에 들어가게 되면, 벽에 붙는 행동을 보이곤 한다.

명상 같은 것을 할 때도 되도록이면 벽 주변에 둘러앉아서 명상을 한다.

바닥 벽쪽에 등을 대고 명상할 때 우리의 뇌활동은 가장 안정된 상태를 유지한다.

그 때의 뇌는, 사람들 사이에서 활발히 대화할 때의 뇌와 다르다.

cognitive tag in mind for space determines behavior

우리는 공간에 인지적 태그를 붙인다.

아이들도 마찬가지. 구석에서 장난감을 갖고 놀앗다면, 친구들과 함께 노는 장소는 또 다르고, 잠은 또 다른 곳에서 잔다.

3/ 아파트의 주상복합

아파트에 주상복합을 많이 짓는다. 피트니스 센터가 아파트 단지 내에 있는 그런 곳들이 많이 생겨났다.

그런데 그런 주상복합의 피트니스 센터에 가보면 운동하는 사람들이 많지 않다.

사람들이 아파트 내의 피트니스 센터는 이용하지 않는다는 이 사실을, 건설자들이 알게 된지 얼마 되지 않았다.

brain을 알고나면 이 현상이 너무나 자연스럽다.

우리는 공간에 들어갈 때 상황에 인지적 태그를 붙인다.

"이 공간은 내가 어떻게 활용하는 공간이다"라는 인지적 태그. 꼬리표를 붙여놓고 그렇게 행동한다.

그러면 집에는 어떠한 태그를 붙일까?

"좀 쉬어야지, 자야지"

편하게 쉴 수 있고 긴장을 덜 하는, 굉장히 사적인 공간이기를 원하며, 또한 그렇게 인식한다.

쉬려고 간 집이라는 공간에서 운동하기란 쉽지 않다.

그래서 사람들은 굳이 따로 돈을 내고, 운전까지 해야 하는 수고를 감수하며 다른 헬스장에 간다.

운동하는 태그가 붙는 '체육관', '문화센터' 이런 곳으로 말이다.

그렇게 운전해서 가는 행위 자체가 운동을 제대로 하기 위한 ritual이 되기도 한다.

태백산맥을 지은 조정래 작가님도 안방에서는 글을 쓰기 어렵다고 하셨다.

글은 무조건 집 안의 서재에서만 쓰시는데,

양복을 입고 집 안의 침실에서 서재로 매일 출근을 하신다고 한다.

‘양복’ 또한 그 의식 중 일종일 것이다.

내가 집에서 공부하기 전 하는 의식은 무엇일까?

나는 집에서 공부를 많이 하는 편인데, 분명히 나도 어떠한 의식을 거치고 있었다.

이어폰으로 '집중 잘 되는 뇌파 음악'을 틀고 들으며 한다거나, 아이스 아메리카노를 마시며 한다거나,

비타민 집중력 부스터 음료를 원샷하고 공부를 시작한다거나

카페인이나 뇌파 음악 자체의 기능도 있겠지만, 심리적인 부분이 굉장히 크다고 생각한다.

왜 특정한 곳에서는 공부가 안 되고, 어떤 곳은 공부가 잘 될까?

이것은 신경건축학에서의 중요한 질문이고, 아직 답을 찾지 못 했다고 하셨다.

이 답에 대해서 곰곰이 생각해보고 싶다. 생각해보며 모아나가야 겠다.

태백산맥을 지은 조정래 작가님도 안방에서는 글이 절대 안 나온대.

또한 글을 집 안의 서재에서만 쓰시는데, 양복을 입고 집 안의 침실에서 서재로 매일 출근을 하시며 매일 9시~6시 매일 7시간 글을 쓰신다고.

‘양복’ 또한 그 의식 중 일종일 것이다.

가구는 어떤 색깔이어야 할까?

빨간 가구로 뒤덮힌 방은 어떤 느낌을 줄까?

빨간색 자체는 굉장히 위급한 상황으로 인지하게 만드는 색이다.

존재하지 않는 이미지입니다.

빨간색 가구로 구성된 이러한 방에서는 제대로 된 휴식을 취하기 힘들다.

하지만 초록색은? 우리에게 게 훨씬 더 안정감을 준다.

자연의 색인 초록색.

우리는 내재적으로 자연환경에 친숙하다.

이번 학기에 원예치료 프로그램에 참여했는데, 거기서 느꼈던 경험들이 떠올랐다.

생각보다 '꽃'을 그렇게 좋아하는 사람이 아니라고 생각했는데,

흙을 파내고 꽃을 심고 나만의 정원을 만드는 그 경험은, 생각보다 아주 큰 행복감을 주었다.

특히나 진갈색 황토색의 흙을 그렇게 가까이에서 만져보는 것은 의외로 힐링되는 듯한 느낌을 주었다.

"자연은 우리가 어릴 때부터 늘 그 자리에 있던 것이기 때문에, 우리는 내재적으로 자연을 좋아하게 되어있고,

편안함을 느끼게 되어 있어요. 요즘 잘나가는 카페만 봐도, 나무 하나 없는 카페는 없어요"

원예치료 선생님이 하신 말씀인데, 인상깊었던 기억이 난다.

그 이후로 카페의 디자인을 보면, 그렇게 나무나 꽃, 식물들이 많다는 것을 확인할 수 있었다.

재택 근무가 힘든 이유

우리는 집이라는 공간에 '휴식 공간'이라는 인지적 태그를 갖고 있기에,

헬스장뿐만이 아니라 재택 근무도 비효율적인 것 중 하나가 되는 셈이다.

집 안에서 일하는 모드와 쉬는 모드의 shift를 하기란 쉽지 않다.

집에서 일을 한다면, 그 모드 간의 shift를 잘 해줄 수 있는 gate를 마련하는 게 중요하다.

예를 들면, 일은 항상 서재에서 한다거나, 서재로 갈 때에 넥타이를 맨다거나.

이러한 일종의 ritual이 있으면 가능하지만, 통상 그렇게 잘 하지 않기 때문에 재택근무는 어렵다.

이와 관련하여 야후와 구글은 다른 노선을 탔고, 매우 다른 결과를 낳았다.

야후를 보면, 재택근무를 완전히 활성화 했는데,

구글은 회사를, 다양한 액티비티를 할 수 있게 하는 매력적인 공간으로 만들었다.

구글의 근무환경이 얼마나 매력적인지는 다들 알만큼 유명하다.

https://o2zon.tistory.com/1233

너무나도 멋진 세계 각국의 구글 사무실 모습

마운틴 뷰에 있는 구글 본사는 "구글 플렉스(Googleplex)"로 알려진 텍 캠퍼스의 좋은 본보기로 추앙받고 있다. 하지만 전세계에 있는 구글의 다른 사무실도 그리 나쁘지 않다. 오히려 더 멋지다고나 할까? 구글..

o2zon.tistory.com

재택근무를 활성화했던 야후의 정책은 사실상 실패했다.

재택근무 자체가 효율적이지도 않고, 아무도 안 보는 그런 환경에서

사람들은 자신의 유능함을 '이직'에 준비했으니 회사 입장에서는 손해다.

야후가 주춤할 때 새로 취임한 ceo 말사메이어는 야후의 재택근무 정책부터 없앴다.

일하는 공간과 쉬는 공간,

그 공간을 어떻게 마련해주느냐에 따라 그 안에서 창의성을 발휘하는 일을 하기도 하고,

잠을 더욱 깊이 잘 수 있는 환경을 만들 수도 있다.

cognitive map vs physical map

access magazine

우리 뇌는 cognitive map이라고 해서 상황에 대한 맵을 형성한다.

서울과 대전을 오가는 사람들은 서울과 대전 사이 도시의 맵은 굉장히 작고, 서울과 대전의 맵은 굉장히 정교하고 크게 그려져있다.

내가 많이 정확하게 많이 경험한 공간에 대해서는 아주 detailed structure를 구성하고 맵을 그리고 있는 반면,

내가 그냥 지나가는 공간은 물리적으로는 클지라도 인지적 영역에서는 작게 인지 된다.

그렇다면 우리는 공간을 어떻게 인지하느냐, 이것에 초점을 맞춘 것이 신경건축학인 것.

어르신들이 사는 요양원을 짓는다고 하면, 어르신들의 특징을 바탕으로 요양이 잘 되게 디자인하는 것.

업무환경을 어떻게 만들어줘야 그 안에서 창의적이고 혁신적인 연구가 이루어지는지,

인간의 본성을 이해하고 그에 맞는 공간을 제공해주고자 하는 분야, 이런 분야를 neuro architecture이라고 한다.

"환경심리학"이라는 분야도 있다. 어떤 환경에서 무러 느끼는지를 배우는 학문, 신경건축학과 관련이 있다.

예를 들면, '사람들이 자주 가는 공원은 어떤 공원일까?'라는 질문에 답변하고자 하는 학문인 것이다.

사람들이 제일 좋아하는 공원은, 나무 밑 벤치가 많은 곳이었다.

사람들이 그늘 밑에서 쉬는 것을 좋아하더라는 것이다.

사람들은 쉬기 위해 공원에 오더라.

벤치를 어디다가 두는 것이 좋은지 이해하면 사람을 위한 공간, 공원을 만들 수 있다.

the premise of neuroscience

연구가 시작된 계기

1

공간이 인지에 영향을 미치는 것은 아는데, 이것이 5년간 서서히 영향을 미치는 것이라면, 측정은 불가능하다.

그동안 '공간이 사람들의 인지에 어떤 영향을 미치는가'에 대한 논의가, 측정 가능한 학문의 영역으로 들어올 수 있는가에 대한 논란이 있었다.

그리고 그것이 측정 가능하다는 연구가 나오면서 이 분야가 싹 트기 시작했다.

2.

공간 안에서의 뇌활동을 재려면 사람들이 돌아다닐 수 있어야 하고, 그러면서도 뇌활동을 측정할 수 있어야 한다.

그리고 이게 가능해졌다!

<포터블 뇌파 장비의 등장>

mind-reading technology

smart phone apps using EEG signals

데이터를 바로 스마트폰에 보내서, 공간 안에서의 뇌활동을 모니터링할 수 있게 되면서,

공간이 인간의 뇌에 미치는 영향을 잘 관찰할 수 있게 되었다.

넛지란, 부드럽게 행동하도록 만드는 머신.

ATM 기에서 돈이 나오면, 사람들은 얼른 꺼내서 가져가기 바쁘다.

쾌락중추가 반응해서 사람들이 행동하게 만든다.

그러다보니 사람들이 자꾸 카드를 놓고 가는 문제가 생기더라는 것이다.

이거에 대한 문제를 해결하기 위해, 은행은 리처드에게 자문을 구했고,

그는 이런 방법을 제시했다.

"카드를 뽑아야 돈이 나오도록 순서를 만드세요"

이 방법을 알려줬고, 이것으로 그는 몇 억의 자문료를 받았다.

지금 생각하면 쉽고 당연하겠지만, 이걸 그가 생각해내기 전에는 당연한 것이 아니었다.

+

존재하지 않는 이미지입니다.

또한, 넛지효과의 사례로 네덜란드 암스테르담 국제공항 남자 화장실을 들 수 있다.

소변이 다른 곳에 묻어 지저분한 문제점이 있는 상황.

다른 곳에 안 튀기도록 조준을 잘 해달라는 표지판을 두는 것보다, 파리 한 마리를 변기 중앙에 붙이는 게 훨씬 효과적이다.

hunters 서켓이라고 해서, 사람들은 무언가를 조준해서 맞추고 싶어하는 욕구가 있기 때문에

파리 모형 하나만으로 사람들은 순순히 깨끗한 화장실을 만드는데 일조하게 되었다 -!

‘옆구리를 슬쩍 찌른다’는 의미의 넛지(NUDGE)는 어떠한 목적을 가지고 있을 때

이를 강요하지 않고 부드러운 개입을 통해 타인의 선택을 유도하는 것을 뜻한다.

Salk institute

공간이 얼마나 그 안에 있는 사람들의 인지에 영향을 미치는가에 대한 극적인 예로 많이 회자되는, salk institute

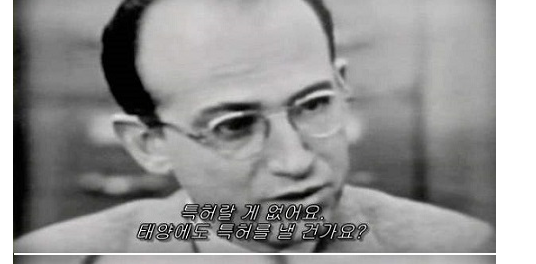

조나 솔크는 소아마비 백신을 만든 사람이다.

그 당시 미국에서 3~40만명의 아이들이 소아마비에 걸려 큰 문제가 되는 상황이었다.

이 폴리오 백신을 만드는 것이 국가의 큰 프로젝트였고, 조나 솔크가 그것을 맡아 연구를 했다.

한 3년간 주말도 쉬지 않고 연구에 몰두했지만,

좋은 아이디어가 나지 않았고

답답한 차에 이탈리아 ICC 마을에 2주간 휴가를 가게 된다.

모든 걸 끊고, 잊고, 쉬던 도중, 13세기에 지어진 수도원에 들어가게 된다.

그런데 그 수도원에 들어가니 놀라운 경험을 하게 되엇다는 것이다.

거기 들어가니 자신의 COGNITIVE SPACE가 넓어지는 느낌이 들면서 불현듯 좋은 아이디어가 떠올랐다는 것.

그 자리에서 털썩 주저 앉아 자신의 아이디어를 쓰고, 그것을 들고 미국으로 돌아간다.

아이디어를 실험으로 진행해보니 성공이었다.

그렇게 폴리오 백신이 만들어지게 되고,

소아마비라는 병은 거의 사라지게 되었다.

(더욱 놀라운 것은, 조너스 소크가 연구 결과에 대한 특허권을 행사하지 않아, 백신의 단가가 단돈 100원이 되었고,

그 결과 전 세계 소아마비 환자는 1프로 이하 수준으로 감소했다. 특허를 양도했다면 아마 8조원을 벌었을 것으로 추정 . .

정말 멋진 사람이다 )

그래서 미국 캘리포니아는 그의 이름을 딴, Salk institute를 지어주게 되었는데 당시 최고의 건축가인 루이스칸이 그 디자인을 맡게 되었다.

솔크에게 루이스칸이 물었다. "어떻게 지어드릴까요?"

"내가실험실에서는 아무리 연구해도 좋은 아이디어가 안 나왔는데, 13세기 ICC 교회에 가니 성당에서 좋은 아이디어가 나왔다.

성당에서 천장이 높으니 내 인지적 세계가 확장된 느낌이 들었다.

내 이름을 딴 연구소는, 천장이 높아서 그 곳에서 일하는 사람들의 cognitive space가 넓어졌면 좋겠다"

천장을 높이 지어달라는 부탁을 하게 된다. .

그 부탁을 듣고 만든 공간.

해가 지면 이렇게 물길이 흘러서, 물들이 전부다 붉게 물든다.

종교적 , 신비한 체험을 가능하게 하는 공간이라고 한다.

너무 멋지다.

이 공간이 1959년도에 지어졌는데, biological science만 주로 연구하는 이 곳에서 노벨상이 12명이 나왔다.

20세기 후반에 지어진 연구소 중에서 가장 높은 성취를 한 곳이 되었다.

여기서 일하는 사람들이 이런 얘기를 한다.

"내가 하버드에서 연구를 할 때는 아이디어가 잘 안 나오는데, 여기서는 아이디어가 잘 나오더라."

이런 urban myth를 myth로 남겨두지 않는 것이 과학자들.

천장이 높으면 좋은 아이디어가 많이 나오는가?!

천장의 높이를 8피트에서 11피트까지 조절하면서 그 안에 있는 사람들의 창의성을 테스트하고,

집중력과 단순한 태스크 수행 능력을 테스트 하는 실험을 해보았다.

For more creativity, Raise the roof

정말 그러했다.

천장이 높으면 창의력이 높아졌다.

정말 천장의 높이가 낮으면 단순 반복 업무의 집중도가 높아져서 그것의 performance는 좋아지지만,

천장이 높아지면 창의적인 task의 performance가 더 높아진다.

그것을 학회에 발표하는데, bbc에 소개되면서 놀라운 반향을 불러일으켰다.

천장의 높이라는 건축의 요소를 조정했는데, creativity라는 추상적이고 복합적인 인지기능이 좋아질 수 있다?

이것은 매우 흥미로운 이야기.

그래서 이게 실험가능한 분야라는 것을 알게 되면서 신경건축학 분야가 주목을 받기 시작한 것이다.

(그렇다면 공간의 넓이는 어떠할까? 라는 질문이 생김.)

+

랩 학생이, 천장을 실제로 못 높여서 천장에다가 유리를 붙여서 높아지는 것처럼 만들었다.

그런데 그렇게 인식되게만 했는데, 그 경우에도 creativity가 높아지더라.

물리적으로 높아지는 것도 중요하지만, 인지적으로 높아지는 것도 중요하다.

<academy of neuroscience for architecture> anfa

미국에서는 ANFA라는 곳이 2003년에 출범하고, 본격적으로는 2007년에 시작했다.

샌디애고 캘리포니아 대학에 본사가 있고, NIH가 이런 연구를 서포트한다.

FESTINGER : MIT DORM ANALYSIS

인지부조화라는 심리학 개념을 내놓은 페스팅거.

페스팅거의 박사학위 논문이 이거였다.

"기숙사 방위치와 그 학생의 HUMAN RELATIONSHIP에 관한 연구"

방의 위치가 어디있느냐에 따라 친구가 얼마나 많으냐를 조사했는데, 그 둘이 굉장히 큰 상관관계를 이루고 있었다.

방의 위치가 계단으로부터, 메일박스로부터 얼마나 가까운가에 따라서. 친구 수가 달랐다.

오며가며 지나갈 수 있는 공간에 방이 위치한 사람일수록 친구도 많고 성적 파트너도 많았다.

수학적으로 정교한 관계라는 것을 발견한 것 .

엄마가 집에서 언제 가장 불행할까

저녁식사하고 가족들이 다 먹고 우르르 일어나서

엄마가 준비한 과일을 거실에서 먹으며

tv를 자기들끼리 보는데 엄마가 설거지해야 하는 상황.

부엌에서 가사노동하는 사람이 거실의 화목한 상황에 개입할 수 있어야 가사노동이 덜 불행해진다.

이래서 또 부엌과 거실이 연결된 집 구조를 만들기도 했다.

매일경제

http://estate.mk.co.kr/news2011/view.php?year=2018&no=678285

"주방을 거실처럼" 현대건설 혁신평면 - 매일경제 부동산 뉴스 - MK부동산

현대건설이 최신 주거 트렌드를 반영해 거실과 주방 기능이 합쳐진 신개념 주방(사진), 한 집을 두 집처럼 나눈 셰어하우스 등 혁신적인 평면을 선보인다. 현대건설은 거실과 주방을 하나의 공간으로 합친 `H 세

estate.mk.co.kr

우리가 아파트를 고르는 기준은 이러해야 한다.

집값도 집값이지만, 그 공간이 우리 가족의 행복감에 도움을 줄 것인가를 봐야 한다.

아파트, 그리고 우리의 집은 투기의 대상이 아니라,

행복감을 증진시킬 수 있는 그런 장소임을 생각해야 한다.

Sanatorium for Alzheimer patients

알츠하이머 환자는 기억력이 현저하게 떨어지기에, 기숙사처럼 방을 만들어놓으면,

공용공간에 물 마시고 돌아오면 어느 방에서 나왔는지를 기억하지 못 한다.

그러다 보니 방에 나오지 못 하고, ‘피곤하다’, ‘머물고 싶다’ 하면서방에 계속 머물게 ehlsek.

유럽에서는 알츠하이머 환자들이 머무는 요양원은,

가운데에다가 공용공간을 두고, 가장자리에다가 누구나 방문을 볼 수 있게 해주고,

자기의 이름을 써놓으면 인지하지 못 하고, 요즘 모습도 인지 못 한다.

본인의 어린 시절의 사진을 붙여놓는 태깅을 쓰고 있고, 어렸을 때 사용하던 물건을 박물관처럼 진열하면서.

(최근의 기억부터 사라지기 때문에) 인지적인능력이 떨어지는 것을 경감할 수 있다.

이런 식으로 건축의 공간이 바뀌고 있다.

카운터 앞의 기울기를 조정하여 마트의 판매량을 상승시키다.

이런 사례도 있다. 카운터 앞에 약간 기울기를 조정해서, 계산을 기다리며 가만히 두면 뒤로 밀리게 설계를 했다.

그러면 뒤로 밀리며, 옆에 있는 초콜릿이 보이고, 하나라도 더 사게 하는 것이다.

이런식으로 판매량이 30프로 증가했다고 한다.

group genius

평범한 사람들이 모여서 창의적 아이디어 내기 위한 group genius를 어떻게 유도할까

창의적 아이디어를 낼 때 우리의 뇌가, 굉장히 여러 영역들이 서로 연결되는 이런 경험들을 하게 되는데, 이걸 부스팅 하는 환경은 뭘까?

knowledge spillover : 혁신의 실마리가 도처에 산재해 잇는 업무 환경을 만든다.

예를 들면 엘베 앞에 서 있는데, 간단한 인공지능 엔진이 인터넷 돌아다니면서

그 회사가 하고 있는 업무와 관련된 뉴스 클립들을 사진과 함께 보여주는 것이다.

'포르투갈에서는 이런 일이 있었구나' 등등 흔히 뉴스에서 접하지 못 하는 소식들을 우연히 발견하게 되는데,

그것이 창의적인 아이디어의 씨앗이 된다.

대개 혁신의 실마리는 동종업계 사람들이 열심히 뒤지는 곳에 있는 것이 아니라 엉뚱한 곳에 있기 때문에

MIT BUILDING 20

1943 – 1998 1943년에 군사기술 개발하기 위해 급조된 곳

‘분야간 융합’이라는 것을 1943년대에 사람들이 처음 경험한 것.

전쟁이 끝났음에도 불구하고, 사람들의 요청으로 1998년까지 유지되고.

촘스키가 생물학자들과 대화하며 자신의 언어이론을 만들고,

이것을 허물면서 미디어랩이라는 발전된 형태의 융합연구기관이 만들어지게 되었다.

그리고 회사들이 그런 걸 따라해서 building 20이 아니라 building 99

innovation gym

창의적 업무 환경을 위해서는 social interaction이 굉장히 중요해서,

화장실을 정 가운데에다가 두고, 화장실 옆에 같이 얘기할 수 있는 café teria를 만들어서 화장실에서 우연히 만난 사람들이 옆 카페에서 ‘너 요즘 하고 있는 일이 뭐냐 ‘ ‘문제가 뭐냐’ 서로에게 좋은 조언을 많이 해줘서 크리에이티비가 늘어난다.

그런데 그런다고 해서 늘 좋은 아이디어가 나오는 것은 아니다!

고독. 혼자 생각하는 시간이 많아야. 그랫던 사람들이 토론해야 좋은 아이디어가 나온다.

밀실과 광장을 다 제공해줄 필요가 있다.

대개의 회사들이 혼자 집중하기에는 산만하고, 소통하기에는 어려운.

이런 공간을 제공하는 게 좋다.

이 내용도 굉장히 인상적이고, 새롭다.

누구나 다들 한 번쯤 고민해본 생각일 것이다.

브레인스토밍이 정말 좋은 아이디어를 내는데 좋을까? 라는 생각을 많이 하곤 했었는데,

각자 혼자 생각하는 시간을 갖고 + 함께 의견을 나누는 시너지가 합쳐질 때에 좋은 것을 만들어낼 수 있는거구나!

조별과제할 때 적용하기도 좋을 것 같다.

Green design : biophilia hypothesis

사람들은 누구나 자연환경에 있으면 굉장히 마음이 편해지고, 창의적 아이디어가 돋는다.

그리고 심지어 직장에서, file folder의 색을 노란색으로 할 때보다 초록색으로 해주면 productivity가 10프로 높아진다

이런 연구가 있을 정도.

우리가 내재적으로 자연환경에 대해서 굉장히 친숙한데,

요즘 신경건축학 분야의 핫이슈는,

도시에서 태어난 아스팔트 세대들도 과연 자연에서 훨씬 더 좋은 수행을 보이는지에 대한 연구를 한다.

아이들은 어떤 공간에서 자라야 할까?

현재 nih가 가장 크게 서포트하고 있는 연구분야가 두 가지인데

첫번째는, 어르신들을 위한 공간 (뇌졸중, 치매, )

트레머가 있는 사람들은 어떻게 복도공간을 만들어놔야 낙상하지 않고 불편함을 느끼지 않을 수 있을까.

그들을 위한 병원은 어떻게 지어야 하는가?

두번째는 아이들 공간 _ 우리들 교실은 전부다 똑같이 생겼다.

강의하기에는 좋을 수 있지만, 수업가 interactive 해지면 지금의 공간이 효율적이지 않을 것.

아이가 지식의 즐거움을 깨닫는다거나, 친구들과의 소셜 인터렉션을 늘린다거나, 그러면서 자신의 감정 사회성을 인지한다거나, 그러면서 창의성 늘리기도 하고.

학교를 행복한 공간으로 만들어주려면 어떻게 해야 하는가?에 대한 신경건축학적 답변을 제시한다.

PRINCIPLE 1 : SENSATION

오감을 발달시키는 다양한 자극을 제공해야 한다.

아이들이 어떻게 발달하는지 그 인지적인 과정을 트래킹해서 그 시기에는 오감이 가장 발달하는 시기이니, 초등학교 이전에는 다양한 색깔을 제공해야 한다.

또한 색갈에 쉽게 지루해할 수 있기에, 빛을 이용해서 시간대별로 다이나믹스가 생기도록 만드는 것도 좋다.

그리고 요리야 말로 가장 창의적이고 오감을 사용할 수 있는 놀이이다.

이것을 할 수 있는 공간을 만들어주는 것이 좋다.

그런데 한국에는, 요리할 수 있는 공간이 있는 유치원이 단 하나도 없다.

위험하다는 이유에서만으로이다.

중앙일보 '오감자극 놀이터'

위험하지 않게 아이들이 둘러앉아서 실제로 안전하게 요리할 수 있게 하려면 어떻게 해야할까?

PRINCIPLE 2 : MOTILITY

많이 뛰어놀 수 있는 환경을 제공해야 한다.

그 시절에 뛰어 노는게 굉장히 두뇌발달에 좋고 어른이 되어서도 마찬가지다.

아이들이 도시에서 뛰어놀 수 있는 환경을 만들어주는 것은 어려운데, 그걸 잘 하기 위한 유치원들이 많이 만들어졌다.

PRINCIPLE 3 : SOCIALITY

사회성을 발달시킬 수 있는 환경을 제공해야 한다.

2명과 interaction 6명과 interaction 30명과 interaction / 각각이 필요하다.

2명이 잇는 공간, 4명이 있는 공간, 10명이 있는 공간, 이런 다양한 공간이 필요하다.

그런데 선생님이 여전히 수업하기 좋은 공간들만 제공하기 때문에,,,,

‘공간과 나의 관계 맺기’가 가능해야 한다

슬프거나 할 때 혼자 있을 수 있는 공간까지도 있어야 한다.

혼자 있을 수 있는 공간이 굉장히 중요한 것 같다.

함께있는 시간과 공간이 중요한 만큼 혼자 있는 시간도 굉장히 중요하다.

특히나 고등학생 시절이 생각이 났는데, 고등학교 일주일 내내 기숙사생활을 하며 24시간 누군가와 함께 지내는 경험을 하다보니

쉼이 없고 그렇게나 답답한 느낌이 심했다.

그래서 아침밥이라도 최소한 혼자 먹고 오곤 했는데

아무에게도 방해받지 않을 수 있는

혼자 있는 공간을 학교에서 만들어주면 얼마나 좋을까 생각하곤 했다.

나만의 아지트를 몇 군데 만들기도 했었다.

'공간과 나의 관계 맺기'라는 말이 인상적이다.

삶속에서 모호하게 경험으로 해왔던 공간에 대한 갈망이

언어적으로, 학문적으로 내가 원했던 부분을 정리받는 느낌이다

놀이에는 평가가 없다

사람들에게 물었다. "언제 가장 행복하셨어요?"

사람들은 이렇게 답변한다.

바닷가에서 모래놀이를 하는데, 엄마아빠가 날 보고 있고,

고개를 들면 바다가 보인다.

배고프면 엄마가 언제든지 먹을 걸 주던 그 때.

어린 시절 모래놀이할 때 정말 행복했었던 것 같다고 답변한다.

아무리 엄격한 엄마도,

자식들의 모래성을 비판하는 엄마는 없다.

"너의 모래성은 섬세함이 부족해, 조금 더 분발해서 창의적인 모래성을 만들렴"

이라고 하는 엄마들은 없다.

그저 잘 했다며 칭찬해줄 뿐이다.

--

우리는 놀이의 결과는 평가하지 않는다.

경쟁과 심판이 없는 영역이 바로 '놀이'이다.

이 놀이는 어린이의 발달에 아주 중요한데, 그렇다면 어떤 놀이터를 아이들에게 줘야 하는 것일까?

어떻게 놀아야 하는게 정해져 있지 않는 놀이터가 더 좋다.

그런 의미에서 , '모래'는 아이들에게 아주 좋은 놀이터이다.

아이들은 모래를 가지고 자신만의 세계를 창조한다.

어떤 것이든 만들 수 있다.

그러고 보니 요즘 놀이터들은 모래가 점점 사라진다.

분명 아이들을 돌보는 입장에서는 어떻게 놀아야 할지 정해져 있는 놀이터가 좋겠지만,

놀이터의 주인은 아이들이라는 점을 기억해야 한다.

어떤 건축물 안에 들어갈 때에 우리가 어떤 생각과 활동을 하는지 생각해봤으면 좋겠다.

그게 신경건축학이다.

정리를 하자면,

인간은 다 인공건축물안에서 모두가 생활하고 있음에도 불구하고,

그 건축물이 그 안의 사람들의 인지 선택 행동에 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구가 시작된지 이제 겨우 15년이 된 것이다.

그렇지만 이게 너무나 중요하다는 것은 모두다 인지하고 있어서,

이걸 고려해서 건축물을 짓고, 무슨 일이 일어나늦지 evidence를 모으고,

이것을 도시 스케일로 넓혀가려고 하고 있다는 말씀을 하셨다.

인간을 이해한 다음에야 비로소 인간이 머물 공간을 만들 수 있다.

공간은 사람을 위한 것이고 우리를 위한 것이다.

건물을 지을 때 사람은 어떤 식으로 공간을 인지하는지를 배워야 하는데,

그저 물리적인 걸 배운다.

그 안에서 사람이 어떻게 느끼는지를 배우지 않는다.

인간으로부터 출발하는 것이 중요하다.

도시환경이 사람의 인지를 굉장히 고려한 환경이 될 수 있도록 하는 것이, 이 분야가 하려는 일이다 !

한국에서는 정재승 교수님을 중심으로 처음 이 분야가 시작되었다고 볼 수 있다.

매달 셋째 토요일마다 '카우앤독'이라는 장소에서 신경과학 건축회 모임이 이루어진다.

나중에 꼭 가보고자 한다 - !

--

내가 관심있어 하는 분야의 조합이 신경건축학이라는 학문으로 연구 중이라는 것이 매우 반가웠다.

인간을 위해 만든 공간을, 인간의 관점에서 연구한다는 것은

어떻게 보면 참 당연한 것인데,

이 신경건축학의 역사가 불과 10~20년이라는 것이 놀라웠다.

그만큼 앞으로 희망이 있는 분야라는 것이기에, 기대가 많이 된다.

앞으로 더 알아가보고 싶고, 배우고 싶고,

이제 막 본격적으로 시작한 분야인 만큼 함께 만들어나가고 싶은 마음이 들었다.

큰 설렘을 주는 강연이었다.

이건 누구나에게나 관련있는, 우리가 24시간 관련있는 ‘공간’에 대한 개념이기에.

그리고 인간에 대한 관심이 많은 나로서, 공간과 인간이 어떻게 상호작용하는지에 대한 연구는 당연히 흥미로울 수밖에 없었다!

공간과 인간은 묘한 관계인 듯하다.

공간은 인간에게 영향을 미치고, 인간은 그러한 공간을 만든다.

우리는 공간을 직접 찾아가고, 그 공간에 또한 영향을 받는다.

결국은 어떤 공간에서 영향을 받을 것인지 우리가 선택할 수 있다는 말이고,

필요하면 우리가 그 공간을 직접 만들고, 변화시킬 수 있다는 얘기다!

지금 내가 있는 이 장소, 매일 지겹게(?) 강의를 듣는 학교의 강의실,

그리고 가장 좋은 건 내가 매일 공부도 하고 잠도 자는 집이라는 공간까지 !

이러한 관점을 보고, 인간의 문제를 외부 공간에 돌리고 내부의 힘을 무시하는 것이 아니냐는 우려를 하는 사람도 있더라.

나는 다르게 생각한다.

외부 공간을 이해하고, 그것이 우리에게 주는 영향력을 제대로 이해할 때에,

그것을 직접 바꿀 수 있는 힘이 생기는 것이 아닐까 !

환경을 무시하고, 내부적인 것만 강조하는 것보다,

우리를 둘러싼 환경을 이해하고, 그것을 변화시키는 것이

삶을 더욱 주체적으로 살아가는 방법이 아닐까 싶다.

결국, 공간이 인간에게 주는 영향력을 이해했다면,

'그것을 어떻게 바꿀 것인가'를 생각하는 게 우리에게 주어진 과제인 듯하다.

인간이 만든 공간에 인간은 어떠한 영향을 받는가, 그것이 신경건축학이다.

-

공간에 태그를 갖고 그 태그대로 우리가 행동한다면,

그러면 우리는 어떻게 그 태그를 바꿀 수 있나요?

강연을 듣고 나온 질문 !

교수님이 그것은 아직 연구가 안 된 부분이라는 말씀을 하셨다.

늘 답이 나와있는, 누군가가 답을 찾은 것들에 대해서만 배우다가, '아직 답이 없다'라는 답변을 들으니 조금 당황스러웠지만,

이로 인해 더욱 더 흥미가 생기는 것 같다.

"집이라는 공간에 '쉬는 공간'이라는 태그가 있어, 작업이나 공부가 잘 되지 않는다면,

어떻게 그것을 바꿀 수 있을까?"

이런 것들이 이제 내가 생각해볼 질문들인 것이다.

-강연에서도 말씀하셨듯이, ritual을 활용한다거나 여러 방안들을 생각해볼 수 있겠다.

당장 이것을 내 주위의 환경에 적용해보고 작은 변화라도 만들어 보고 싶었다 !

*침대에서는 자는 것 외에 다른 활동들을 하지 않는다. (깊은 숙면을 위해)

*집에서 공부할 때 , 최소한 공부할 때의 복장이라도 따로 둔다거나.

내 집뿐만이 아니라,

뒤이어 했던 토론처럼, 내가 사는 학교, 내가 사는 마을, 내가 사는 도시를 바꿀 수 있는 방안까지도

생각해볼 수 있을 것이다.

문제점에 조금 더 예민해지고, 섬세해져야 겠다는 생각이 들었다.

*마지막으로,

이 강연을 들으면서 사회심리학 수업도 떠올랐다.

사회적 환경이 인간에게 미치는 영향을 연구하는 사회심리학

사람이 어떤 ‘환경’에 놓여있느냐는 그 사람의 본래적 특징보다도 더 강력하게 작용한다는 것이 사회심리학의 관점이었다.

사람에게 영향을 미친다는 그 '환경'에는 사회심리학에서 말하는 '사회적 환경'도 있을 것이고,

신경건축학, 환경심리학에서 말하는 '물리적 환경'도 있을 것이다.

그런데 환경도 환경이지만, '어떠한 환경에 갈 것인가'를 결정하는 것도 인간이기에, 환경만이 모든 것을 다 결정하는 것이라고 볼 수는 없다

라고 했던 수업의 내용이 생각이 났다.

맞는 말인 듯하다. 환경이 우리에게 영향을 미치더라도,

어떠한 환경이 우리에게 미칠지 결정할 수 있는 권한은 우리에게도 있다 !

"앞으로 어떤 환경이 나에게 영향을 미치도록 허락할 것인가?"

"앞으로 어떤 환경에 나를 계속 노출시킬 것인가? "

"어떤 공간에 자주 발걸음을 할 것인가?"

에 대한 생각을 해보게 되었다.

그렇다면 나는 내 꿈과 관련된 공간에 자주 발걸음하고 싶고, 그런 환경에 나를 끊임없이 놓고 싶다는 생각을 했다.

조금 더 성장할 수 있는 , 따뜻한 교류가 일어나는 그런 공간, 환경, 그런 배움의 현장에 있고 싶고,

그리고 그런 사람들과 교류하고 싶다 !

어떠한 공간에 가서 영향을 받는지, 그리고 내가 어떠한 사람과 사귀는지, 이 둘은 연결되어 있는 것 같다는 생각도 들었다.

좋은 공간에는 좋은 사람이 늘 있었다. 공간과 인간은 연결되어 있다.

공간과 인간은 함께 생각하는 신경건축학의 관점에 너무나 동의하며,

앞으로 우리 삶에 긍정적인 영향을 미칠 학문임에 틀림이 없다.

너무나 좋은 강연을 들었다 !

---

'배움' 카테고리의 다른 글

| 정신건강포럼 "배제에서 통합으로" paradigma vicino (0) | 2020.03.07 |

|---|---|

| 계룡장학재단 도시건축여행 :: 행복의 공간에 대해 묻고, 대전에 대해 고민했다. (0) | 2020.03.07 |

| 채정호 교수님의 '긍정학교' : 웰빙과 긍정에 대해 생각해보기 (0) | 2020.03.07 |

| '환자가 아니다. 소비자다.' 대한민국 정신건강 소비자 운동의 시작 - Mental Health Korea 최용석 대표 (0) | 2020.03.07 |

| 한복남 박세상 충남대 선배 강연 "행동으로 증명하자" (0) | 2020.03.07 |